令和6年度「覚醒」プロジェクトに採択された研究実施者による研究が始まり、ちょうど折り返し地点に達しました。各研究実施者がこれまでに進めてきた研究の進捗や、途中の成果を発表する中間報告会を開催しましたので、その様子をレポートします。

2日間に渡って開催されたこの報告会には、23名の研究実施者と12名のPM(大西正輝、牛久祥孝、金崎朝子、谷中瞳、井本桂右、阿部敬悦、瀬々潤、湯元昇、谷池俊明、藤井幹也、長藤圭介、藤巻朗の各氏)、さらに産総研の受入研究者(6名)が参加しました。研究実施者自身の発表と、それに対する議論が行われたのはもちろん、他者の研究内容に刺激を受けたり、担当外のPMとも交流を深める機会となりました。

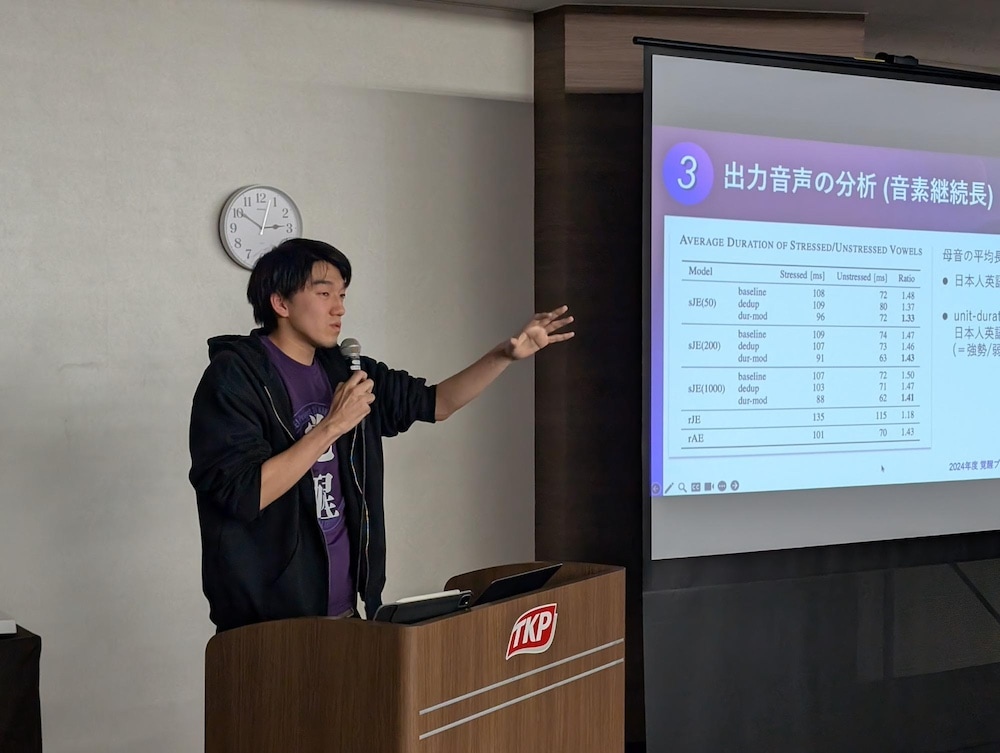

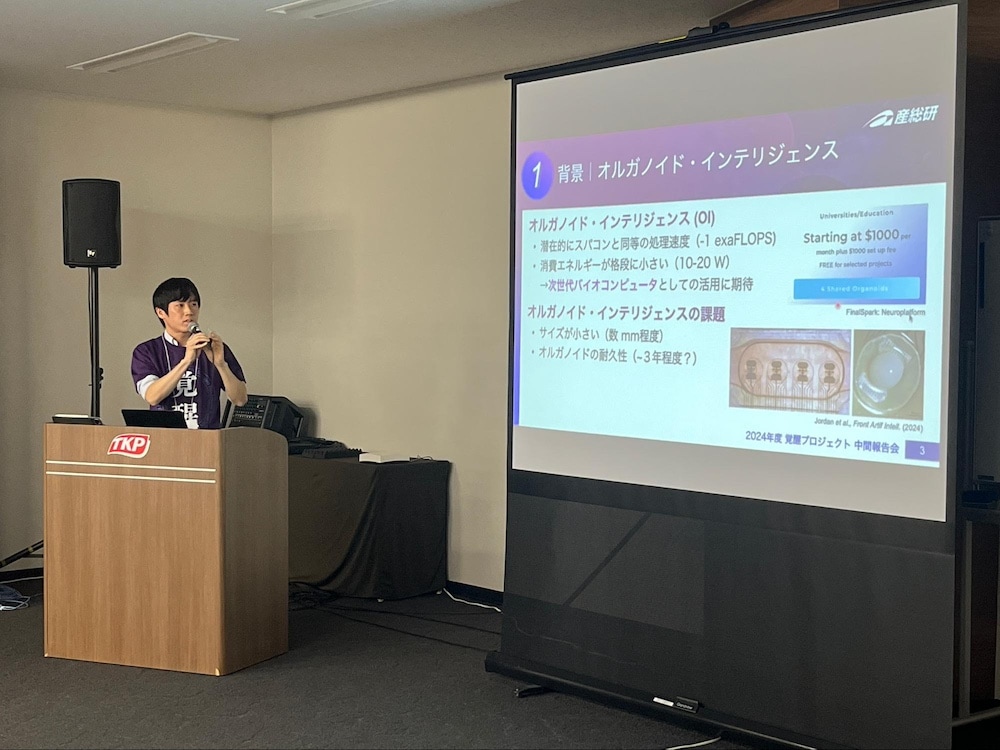

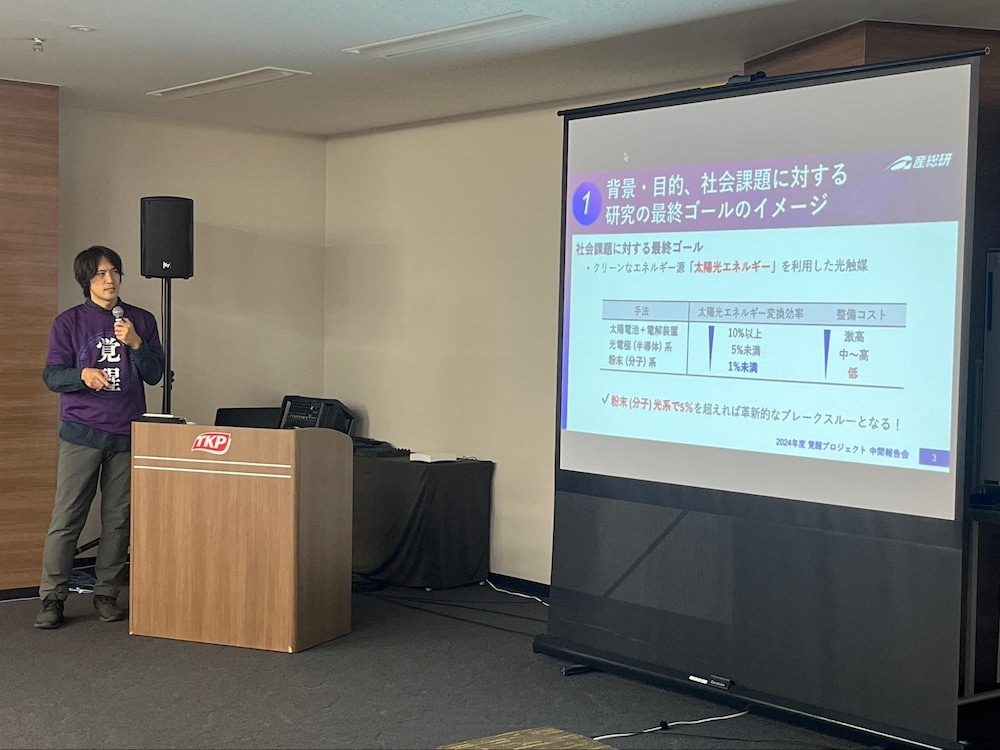

各研究実施者の発表は、あらかじめ割り当てられた時間で行われ、発表ごとに他の研究実施者やPMから多くの質問やコメント、アドバイスが寄せられました。

1日目は午前10:30からのスタートで、計11名の中間報告が行われました。最初は緊張していた研究実施者も、時間が経つにつれて発表の熱も加わり、質疑応答の時間には多くの質問や意見が飛び交いました。初日の発表が終わった後は、別室に移動して交流会を催しました。今回、ポスター発表はありませんでしたが、報告会の熱量そのままに、研究内容に関する議論や情報交換が活発に行われ、参加者同士の交流がさらに深まったようです。

2日目は朝の9:00から始まり、計11名の中間報告が行われました。前日と同じく活発な質疑応答や、研究内容への所感や共感が示され、各研究テーマの今後の展開が楽しみになる報告会でした。今年度はPMの発言する隙がなくなるほど、研究者同士の質疑応答や意見交換が活発で、研究の中間報告という題目以外にも、領域を超えた交流の機会としても大変有意義な開催になったと思います。

両日の日程最後には、プロジェクトの連帯感を高める目的で揃えた「覚醒」Tシャツで、集合写真を撮影しました。

皆様の発表を聞いて、研究はまだ道半ばですが、その途中でも多くの困難や課題があることが分かります。そんな時、アドバイスを頂ける先生や悩みを相談できる仲間がいること … そんなネットワーク作りも、今後の研究進捗に重要な要素になると考えています。「覚醒」プロジェクトでは引き続き、様々な形で研究実施者とその研究を支援して参ります。